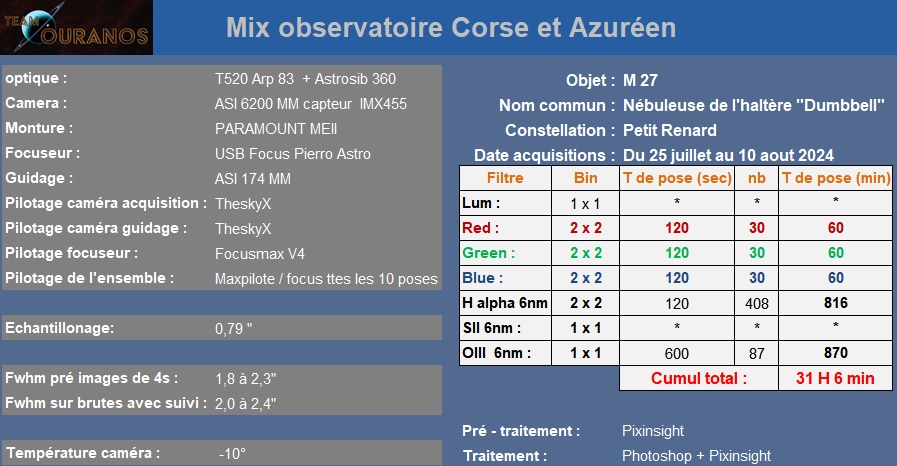

Fiche technique

Située dans la constellation du Petit Renard (Vulpecula), à environ 1 200 années-lumière, la nébuleuse M27 — également connue sous le nom de nébuleuse de l’Haltère ou Dumbbell Nebula — est l’un des objets les plus emblématiques du catalogue de Charles Messier. Il s’agit d’une nébuleuse planétaire, une appellation certes trompeuse héritée du XVIIIᵉ siècle, ces objets n’ayant aucun rapport avec les planètes, si ce n’est leur apparence circulaire dans de petits instruments de l’époque.

Découverte en 1764, M27 est la première nébuleuse planétaire jamais identifiée. Elle résulte de l’évolution finale d’une étoile de type solaire, ayant expulsé ses couches externes à la suite de l’épuisement de son hydrogène. Ce processus laisse derrière lui un noyau chaud et dense, désormais une naine blanche, qui illumine le gaz environnant par rayonnement ultraviolet. Ce gaz, principalement composé d’hydrogène ionisé, mais aussi d’hélium, d’oxygène et d’azote, émet une lumière caractéristique que l’on observe en émission, notamment dans les raies OIII et Hα.

D’un diamètre apparent de plus de 8 minutes d’arc, M27 est l’une des nébuleuses planétaires les plus brillantes du ciel boréal. Sa morphologie complexe, en forme de sablier, témoigne de dynamiques internes multiples : on y observe des vitesses d’expansion variables (jusqu’à ~30 km/s), des structures filamenteuses et des condensations nodulaires. Des études spectroscopiques et en imagerie multi-longueurs d’onde, notamment réalisées avec le télescope spatial Hubble et divers instruments au sol, ont mis en évidence la richesse de ces structures et la présence d’un halo externe très ténu, vestige d’épisodes de perte de masse antérieurs.

Pour les astrophotographes amateurs, elle représente une cible incontournable, observable même avec des instruments modestes, mais qui révèle toute sa complexité en imagerie longue pose, notamment à l’aide de filtres étroits centrés sur les raies d’émission dominantes.